ポケモンカードの対戦にはさまざまな戦い方がありますが、その中でも異彩を放つのが「害悪」と呼ばれるタイプのデッキです。これらは相手の行動を制限したり、カードの使用を妨げたりすることで、自分に有利な展開へと持ち込む独自の戦術を取ります。特に、山札を削る、手札を減らす、特性を封じるといった構成が特徴であり、直接的な攻撃とは異なるアプローチで勝利を狙います。本記事では、ポケモン カードにおける害悪デッキの仕組みや戦い方、初心者にも扱いやすいおすすめ構成まで、幅広く紹介していきます。害悪戦術に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。

- 害悪デッキの特徴と基本戦術

- 妨害系カードの種類と使い方

- 各デッキごとの具体的な妨害戦法

- 特性ロックや山札破壊の有効性

ポケモンカード害悪デッキの特徴と仕組み

害悪デッキとはどんなデッキ?

害悪デッキとは、相手の行動や戦略を意図的に妨害することで、試合のペースを握るタイプのデッキを指します。一般的に「害悪」という言葉はネガティブな印象を持たれがちですが、ポケモンカードにおいてはルールの範囲内で認められている正当な戦法です。

多くの場合、害悪デッキは直接的な攻撃ではなく、間接的な手段で相手を封じ込めることを目的としています。例えば、相手のエネルギーをトラッシュしたり、手札を強制的に減らしたり、バトル場に縛りつけたりといった動きが中心になります。こうした戦法により、相手がやりたいことを実行できないまま試合が進み、やがて不利な状況に追い込まれていきます。

代表的な例として、「カビゴンLOデッキ」は特性で相手を逃げられなくし、何もできない状態で山札切れを狙います。また、「アーボックexハンデスデッキ」では手札を次々とトラッシュさせ、プレイの選択肢を奪います。

このように、害悪デッキは勝ち方が一般的なデッキと異なるため、強く印象に残る一方で、対戦相手に不快感を与えてしまうこともあります。使用する際は、相手とのコミュニケーションやマナーにも注意を払うことが大切です。

よく使われる妨害系カードまとめ

ポケモンカードにおける妨害系カードとは、主に相手の展開を阻害したり、カードの使用を制限したりする効果を持つカードのことを指します。これらのカードは、害悪デッキにとって必須の存在とも言えるでしょう。

まず定番なのが「クラッシュハンマー」です。このカードはコイントスで表が出れば、相手のポケモンについているエネルギーを1枚トラッシュできます。特に、必要なタイミングでエネルギーを破壊できると、相手の攻撃を1ターン遅らせることが可能です。

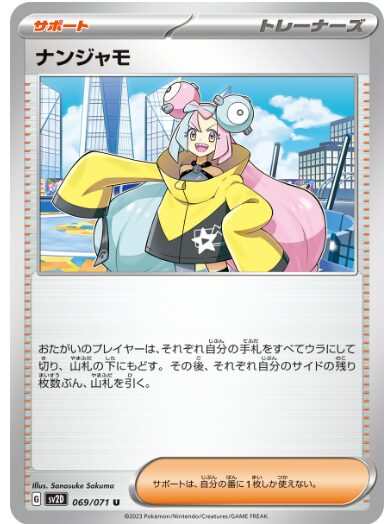

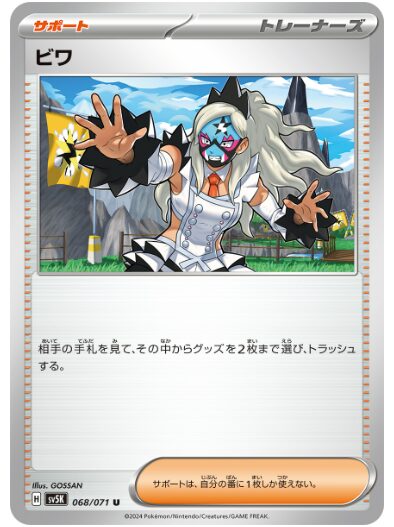

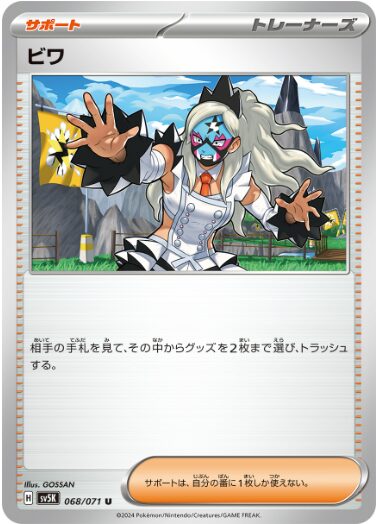

次に「ナンジャモ」や「ビワ」のような手札妨害系カードが挙げられます。ナンジャモは相手のサイド枚数が少ないときに特に強力で、持っている手札を山札に戻させたうえでドロー枚数を制限します。ビワは相手の手札を直接見て、グッズを選んでトラッシュさせることができる点で、確実性の高い妨害が可能です。

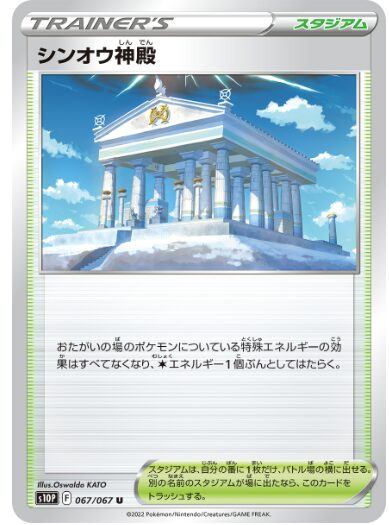

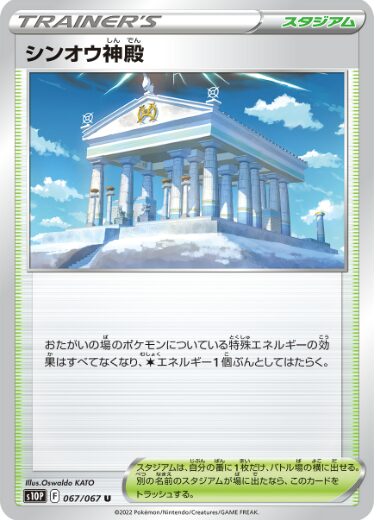

また、「シンオウ神殿」も重要な妨害カードの1つです。このスタジアムは、相手の特殊エネルギーを無効化するため、ジェットエネルギーなどの戦略的なエネ加速手段を封じることができます。

その他にも、「野盗三姉妹」は相手の山札を確認し、グッズカードを複数枚トラッシュできる珍しいサポートです。相手が展開に必要なパーツを山札に残している場合、このカードで事前に除去することで、大きなアドバンテージにつながります。

これらの妨害カードは、単体でも効果を発揮しますが、複数組み合わせることでより強力な妨害ループを作ることができます。妨害戦術に特化したデッキでは、これらを戦術の軸として構築されるケースが多く見られます。

相手の手札や山札を削る方法

ポケモンカードの対戦では、相手の手札や山札に干渉することで、有利な展開を作ることができます。特に、妨害を重視した害悪デッキでは、これらの削り戦術が重要な勝ち筋となります。

手札を削る方法には、特定の効果を持つポケモンやトレーナーズカードを使用する手段があります。たとえば、「アーボックex」はワザによって相手に手札から2枚をトラッシュさせることが可能です。また、「クセロシキのたくらみ」は、相手の手札を3枚までに制限できる強力なサポートカードです。こうしたカードを組み合わせることで、相手の戦略を根本から崩すことが狙えます。

一方、山札を削る戦法も、害悪戦術ではよく使われます。「ナマズン」は自分についているエネルギーの数に応じて、相手の山札を直接トラッシュさせるワザを持っており、複数のエネルギーをつけることで短期間で大量のカードを削ることが可能です。「ウミトリオ」や「イダイナキバ」なども、山札破壊の手段として有効なカードです。

こうしたデッキ切れ(ライブラリアウト)を狙う戦い方は、サイドを取らずに勝利できる点が特徴です。ただし、相手が手札回復や山札再利用のカードを採用している場合、効果が薄れるケースもあるため、メタ読みと構築バランスが求められます。

どちらの方法も、「相手に次の一手を取らせない」という意味で非常に有効です。相手のリソースを根本から削ぐことで、自分のペースで試合を進めやすくなるでしょう。

エネルギー破壊の基本テクニック

エネルギー破壊とは、相手のポケモンについているエネルギーカードを除去し、ワザの発動やバトル場からの撤退を妨げる戦術です。害悪デッキにおける中心的な戦法の一つであり、攻撃を受けるリスクを大きく軽減できます。

最も代表的なカードが「クラッシュハンマー」です。グッズでありながら、表が出れば相手の場のエネルギーを1つトラッシュすることができます。確率に依存するため運の要素はありますが、複数枚採用することで再現性は高まります。相手が1回分のワザ使用を狙っていたタイミングでエネルギーを落とすと、大きなテンポアドバンテージを得られます。

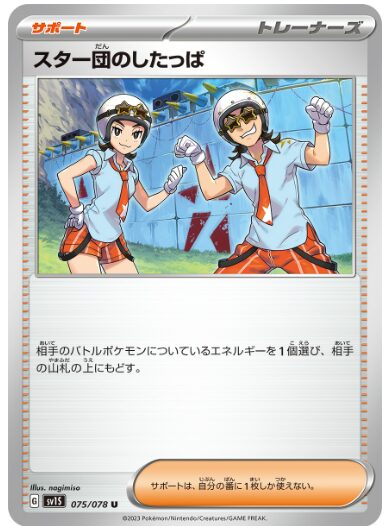

また、「改造ハンマー」も強力な選択肢です。こちらは特殊エネルギーに限定されますが、確実に1枚をトラッシュできるため、特殊エネルギーが多く採用されている環境では非常に刺さります。「スター団のしたっぱ」など、エネルギーを山札に戻す変則的な妨害もありますが、どれも相手の行動の幅を狭めるという点で共通しています。

エネルギー破壊は、ただ妨害するだけでなく、自分の展開時間を稼ぐという意味でも有効です。相手が再びエネルギーを張り直す間に、自分の場を整えたり、追加の妨害札を引いたりすることができます。

ただし、相手がエネルギー加速を多く採用している場合、効果が薄れる可能性もあります。また、コイントス依存のカードを多用する場合は安定性に欠けるため、デッキ全体のバランスを見て構築することが求められます。

エネルギーを奪うというシンプルな行為でも、戦況に与える影響は非常に大きく、害悪デッキでは必ず押さえておきたい基本戦術です。

特性ロックや行動制限の重要性

特性ロックや行動制限は、ポケモンカード対戦において相手の戦術そのものを封じ込める非常に強力な手段です。これらを組み込んだデッキは、対戦相手のプレイプランを根底から崩すことが可能になります。

特性とは、ポケモンが持つ自動発動型の能力であり、エネルギー加速・手札補充・サーチ能力など、試合のテンポに大きく関わるものが多数存在します。こうした特性に依存したデッキ構成が多いため、特性を無効化するだけで相手の動きは大きく制限されます。例えば、「クレッフィ」はお互いのたねポケモンの特性を無効にするため、序盤の展開速度を遅らせる目的で使われます。

また、「ディンルーex」のように、ダメカンがのった相手のポケモンすべての特性を無効化できるカードもあります。これにより、ベンチにいる支援系ポケモンの働きを封じながらバトルを進めることができるため、攻守の両面で有利な立ち回りが可能です。

行動制限に関しては、特性ロックに加えて、相手のグッズやサポートカードの使用を妨げることも含まれます。「モルフォン」のように相手を混乱させてグッズを封じるポケモンは、特にデッキ構築に依存する相手に対して強い効果を発揮します。混乱によってワザの成功率を下げるだけでなく、グッズが使えないことで退避や展開の手段も奪うことができます。

このように、特性ロックや行動制限は一時的な妨害にとどまらず、対戦相手のゲームプラン全体に干渉できる点が大きな強みです。ただし、対策カードも多く存在するため、効果を発揮するタイミングや順番をしっかり見極めて使う必要があります。

過信は禁物ですが、適切に組み込むことで試合の主導権を握る手段として非常に有用な戦術です。構築時には、相手に依存しない自立した動きができるかも同時に意識すると、より安定したデッキに仕上がるでしょう。

ポケモンカードの害悪デッキおすすめ構築例

- カビゴンLOデッキの基本戦術

- ワナイダーexとモルフォンの妨害戦法

- スコヴィランexによる手札破壊戦術

- 特性ロック中心のバレット型構成

- ナマズンLOなど爆速型の妨害戦略

- ポケモンカード害悪デッキの戦術と構築ポイントまとめ

カビゴンLOデッキの基本戦術

カビゴンLOデッキは、相手を攻撃で倒すのではなく、山札切れによる敗北(ライブラリアウト)を狙う特殊なデッキです。プレイヤーの中でも“害悪”と呼ばれる理由は、相手に行動させないまま試合を終わらせる点にあります。

カビゴンの特性「とおせんぼ」は、相手のバトルポケモンが逃げられなくなる効果を持っています。この状態で相手の動きが止まれば、そのまま山札が尽きるまで時間を稼ぐことが可能になります。特に進化前のポケモンや逃げるために必要なエネルギーが多いポケモンを縛れば、有効に機能します。

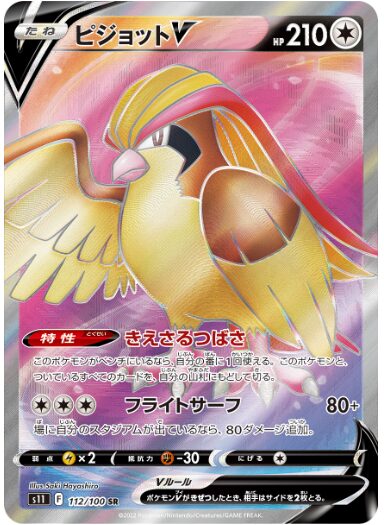

デッキの運用では、カビゴンをバトル場に出し続けることが最重要です。自身は攻撃をせず、ロトムVやピジョットVの特性を活用して手札を充実させ、妨害カードを適切に引き込む構成が基本となります。「ビワ」や「野盗三姉妹」を使って相手のグッズをトラッシュすることで、逃げるためのカード(ポケモンいれかえ、ジェットエネルギーなど)を封じるのが定石です。

ただし、カビゴンの特性だけでは完全なロックはできません。入れ替え手段が通ると戦術が崩れてしまうため、「シンオウ神殿」などを使って特殊エネルギー対策を講じる必要があります。さらに、相手の入れ替え札を使われた際には、こちらから「ボスの指令」や「カウンターキャッチャー」で再び妨害をかけ直す動きが求められます。

このような戦術の性質上、対戦相手にストレスを与えやすいため、カジュアルな場では空気を読んで使用する配慮も必要です。それでも、制限時間のある大会などでは、練度が高いカビゴンLOデッキが勝ち上がる例も多く、しっかりと扱えば非常に強力なデッキと言えるでしょう。

ワナイダーexとモルフォンの妨害戦法

ワナイダーexとモルフォンを組み合わせたデッキは、相手の行動を段階的に封じ込めながら少しずつアドバンテージを取っていく妨害型の構成です。攻撃力よりも、盤面のコントロール力を重視した戦い方が特徴です。

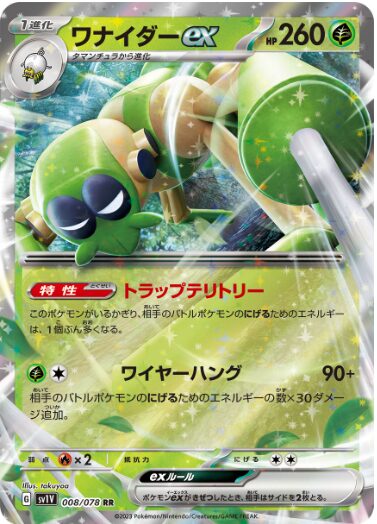

ワナイダーexは、特性「トラップテリトリー」によって、相手のポケモンが逃げるために必要なエネルギーを1つ増加させます。これだけでは小さな妨害ですが、モルフォンと組み合わせることで真価を発揮します。

モルフォンのワザ「さくらんパウダー」は、相手ポケモンを混乱させた上に、次のターンにグッズが使えなくなるというダブルの効果を持ちます。このワザによって、入れ替えに使われることの多いグッズ「ポケモンいれかえ」なども封じることが可能になり、逃げることも攻撃することも困難になります。

これに加えて、「かがやくフーディン」を使えば、ダメカンの移動によって混乱状態のポケモンを意図的に残すことができます。混乱ポケモンが倒れてしまうと、次に出てくるポケモンは行動制限がかからないため、バトル場の維持にも工夫が必要です。

序盤は、ワナイダーexとモルフォンの進化元である「タマンチュラ」や「コンパン」を複数並べ、モルフォンを早めにバトル場に出すよう意識します。また、ベンチへのダメージを防ぐために「マナフィ」や「ジラーチ」などでのサポートもおすすめです。

グッズや特性に依存した相手には強く出られる反面、進化ポケモンが多く混乱状態を解除できるデッキや、序盤から高打点を出せるデッキに対しては不利になりやすいため、相手のデッキタイプに応じた立ち回りも重要になります。

少しずつ相手の選択肢を狭めて追い詰めていくという点で、戦略的な面白さのある妨害型デッキです。盤面管理や順番の見極めが求められるため、プレイヤーの腕が問われる構成とも言えるでしょう。

スコヴィランexによる手札破壊戦術

スコヴィランexを軸にしたデッキは、相手の手札を削りながら戦う「ハンデス(ハンド・デストラクション)」戦術に特化しています。相手の選択肢そのものを減らすことで、行動を制限しながら安定して試合を進められる構築です。

このポケモンは2つの異なるワザを持っており、それぞれが妨害に特化した性能を備えています。まず「からくちバインド」は、相手のバトルポケモンをやけど状態にしつつ、逃げられなくさせる効果を持ちます。やけどのダメージは毎ターン確実に蓄積され、逃げることで解除もできないため、相手に継続的な負担をかけられます。

さらに注目したいのが「ツーヘッドクラッシュ」です。このワザは140ダメージに加え、相手の手札をランダムに1枚トラッシュする追加効果があります。序盤から使うよりも、相手の手札をあらかじめ減らしておくことで、キーカードを落とせる可能性が高まり、相手のゲームプランを崩すきっかけになります。

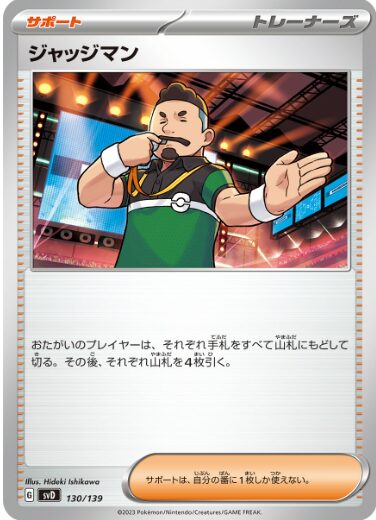

サポートカードとしては「ジャッジマン」や「ナンジャモ」のように、相手の手札枚数を強制的に少なくするカードを採用するのが定番です。また、「アンフェアスタンプ」や「スナッチアーム」といったグッズカードを組み合わせることで、相手のリソースをほぼゼロにする状況も作れます。

ただし、スコヴィランexは進化ポケモンであり、エネルギーもそれなりに必要です。そのため、序盤でカプサイジを倒されないように注意が必要です。また、エネルギー加速が弱い分、テンポを握られると立て直しに時間がかかるという弱点もあります。

対戦のテンポを崩さずに手札を削り続けられれば、相手に思うようなプレイをさせずに勝利を狙えるでしょう。妨害と中打点を兼ね備えた、器用な害悪型デッキとして扱われています。

特性ロック中心のバレット型構成

特性ロックを軸としたバレット型構成は、複数の妨害ポケモンを状況に応じて使い分ける柔軟性の高いデッキタイプです。相手がどのようなデッキであっても、何らかの形で妨害を仕掛けることができる点が最大の強みです。

この構成の主軸となるのは「ディンルーex」です。特性「じゅばくのだいち」によって、ダメカンが乗った相手のポケモンは特性を使えなくなります。ベンチポケモンにまで影響が及ぶため、特性頼りの構築に対して非常に強く出られます。ダメカンのばらまきは「かがやくフーディン」や「ルチャブル」などで補助することが可能です。

加えて、「クレッフィ」はたねポケモンの特性を無効化するカードで、特に序盤の展開を重視するデッキに対して有効です。相手のテンポを鈍らせ、自分の盤面を整える時間を稼ぐことができます。また、「ミカルゲ」はベンチのたねVの特性を封じることができ、ピンポイントでサポートポケモンを無力化できます。

このように、複数のロック性能を持つカードを採用し、それぞれの状況に応じて展開していくのがバレット構成の基本です。エネルギーは闘・超タイプなど複数にまたがることも多いため、安定性を高めるために「ガッツのつるはし」や「基本エネルギーのバランス調整」も重要です。

ただし、特性ロックはデッキによって刺さり具合が大きく異なります。例えば、特性に依存しない超高火力のアタッカーデッキ相手には効果が薄い場合もあるため、試合前に相手の動きを見極める判断力が必要です。

この構成は汎用性が高い反面、扱いにはややテクニックが求められます。試合ごとに的確なカード選択と場面判断ができれば、さまざまなデッキに対応できる頼れる妨害型となるでしょう。

ナマズンLOなど爆速型の妨害戦略

ナマズンLOのような爆速型の妨害デッキは、短いターン数で一気に相手の山札を削り切ることを目的としたライブラリアウト戦術の一種です。従来のコントロール型LO(ライブラリアウト)と比べて、時間をかけずに勝負を決めるスピード感が特徴です。

ナマズンは、ワザ「あばれてゆらす」によって、自分についている闘エネルギーの数に応じた枚数分、相手の山札を直接トラッシュすることができます。特に「リバーサルエネルギー」との相性が抜群で、この特殊エネルギー1枚だけで3枚の山札を削ることが可能です。LOデッキでは珍しく、アクティブな攻撃型妨害戦法が成立しています。

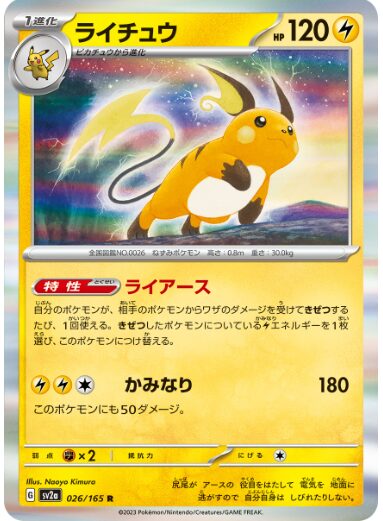

さらに、この爆速戦略を支えるのが、エネルギー供給と配置のサポートに特化したポケモンたちです。「ライチュウ」は特性で雷エネルギーを自身につけることができ、エネルギーを失わずに再利用するルートを構築できます。続いて「グレンアルマ」がエネルギーの付け替えを担い、ライチュウからナマズンへスムーズに闘エネルギーを移動させる流れを実現します。

こうした連携が上手くかみ合うことで、1ターンに6~9枚といったペースで山札を削ることも可能です。早期に10ターン未満で相手の山札を0にできれば、サイドレースに巻き込まれることなく勝利できます。

ただし、爆速型の妨害には注意点もあります。ナマズン自身やその進化元であるドジョッチが倒されやすいため、盤面の耐久性は高くありません。また、リバーサルエネルギーは発動条件として、相手よりサイドが少ない状態である必要があり、試合の流れをコントロールする力も求められます。

相手のデッキ構成や引きの展開に大きく左右される部分もありますが、展開力と妨害力を兼ね備えたナマズンLOは、環境によっては上位を狙える戦術です。従来のLOデッキとは異なる勝ち筋を取りたいプレイヤーにおすすめできる構成と言えるでしょう。

ポケモンカード害悪デッキの戦術と構築ポイントまとめ

- 相手の行動を封じて試合の主導権を握るデッキタイプ

- エネルギーをトラッシュして攻撃や撤退を妨げる戦法が有効

- 手札を削って選択肢を奪うハンデス戦術が多用される

- 山札切れを狙うLO戦術はサイドを取らずに勝てるのが特徴

- 特性ロックで相手の展開力を根本から封じる動きが強力

- クラッシュハンマーやビワなどの妨害系カードが鍵となる

- カビゴンLOは逃げ封じと妨害札で完封を目指す構成

- ワナイダーexとモルフォンは混乱とグッズ封じで相手を縛る

- スコヴィランexはやけどや手札破壊でじわじわ追い込む

- 爆速LO型のナマズンデッキはエネルギー連携で山札を一気に削る